Pada saat merancang sebuah mesin pendingin peltier, maka salah satu tahapnya adalah menentukan berapa banyak modul peltier yang dibutuhkan. Untuk hal ini perlu dilakukan perhitungan agar tidak membuang waktu dan biaya. Contoh yang biasa ditanyakan adalah misal:

- Untuk

mendinginkan sebuah box berukuran 20 x 40 x 50 cm, berapa modul peltier

(termoelektrik) yang dibutuhkan?

- Untuk

ruangan 2 m x 3 m, apakah bisa pakai pendingin termoelektrik? Jika bisa,

berapa modul peltier yang dibutuhkan?

Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan seperti

ini tidaklah semudah itu, kenapa?

Karena informasinya tidak lengkap. Contoh

untuk kasus nomor 1, kita butuh informasi bahan boxnya terbuat dari apa,

tebalnya berapa? suhu di dalam box dirancang berapa?

Tanpa informasi

yang lengkap maka akan sulit menentukannya dan yang bisa dilakukan hanyalah

dengan metode trial and error. Metode

ini dilakukan dengan cara mencoba lalu jika tidak berhasil maka dicoba lagi

dengan cara berbeda, jika belum berhasil, dicoba lagi dan seterusnya.

Akibatnya, cara ini butuh waktu dan biaya yang cukup besar.

Metode yang lebih baik adalah dengan cara diperhitungkan dari awal dengan informasi yang ada atau asumsi yang bisa diterapkan. Namun, metode ini membutuhkan pemahaman yang cukup setidaknya di bidang perpindahan kalor dan prinsip termoelektrik. Secara umum metode ini terdiri beberapa langkah yang dapat digambarkan dalam gambar berikut:

Tahapan proses perancangan sistem pendingin termoelektrik yaitu:

- Permasalahan atau problem yang ingin diselesaikan harus jelas

batasan-batasannya.

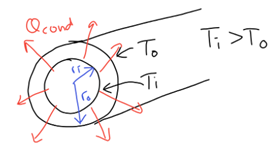

- Dari informasi permasalahan yang ada, dapat dilakukan perhitungan

beban pendinginannya, yaitu laju kalor yang harus dilepaskan dari objek

yang ingin didinginkan.

- Setelah nilai beban pendinginannya didapat, selanjutnya perlu

dilakukan kapasitas pendingin untuk satu modul peltier yang digunakan.

Tentu saja disesuaikan dengan masalah yang akan dipecahkan.

- Selanjunya dapat menghitung berapa modul termoelekrtrik (peltier)

yang dibutuhkan

- Lalu, diperlukan komponen-komponen pendukungnya: heat sink, power supply, thermal interface material, dan lainnya. Lalu semua komponen ini dikonstruksikan agar dapat bekerja untuk memecahkan masalah

- Setelah itu, sistem pendingin yang sudah dibuat perlu diujikan. Jika masih belum bisa sesuai dengan yang dirancang maka perlu dimodifikais kembali.

Untuk informasi

pendaftaran workshop, dapat dilihat di:

https://www.instagram.com/raymtech.official?igsh=NXZwam1jNTB3ZHdo

https://bit.ly/Raymtech_TEworkshop

Untuk mempelajari tentang

termoelektrik:

https://catatan-teknik.blogspot.com/p/thermoelectric_3.html

(Tri Ayodha Ajiwiguna)

Keyword: Thermoelectric, Peltier, Termoelektrik, sistem pendingin, refrigerasi